連載全4回のうち第2回目

作成:讃匠 麺研究センター

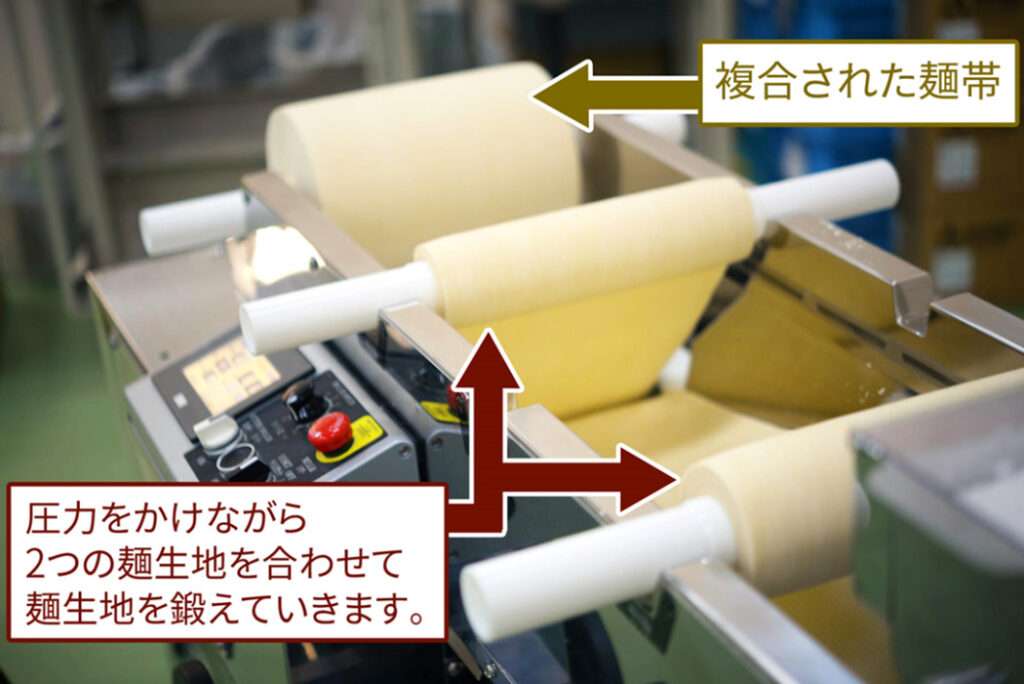

②複合 A. 複合って何?複合の役割とは?の続きからです。

複合工程には、下記の役割があります。

a)グルテンを鍛える

生地を折りたたみながらグルテン組織を網目状構造につなぎ合わせる。

b)均一な鍛え

生地を折りたたみながら全体をまんべんなく鍛える。

c)適度な鍛え

グルテン組織は破壊する手前までしっかりと生地を鍛える。

複合は何度か麺を圧延するため、製麺工程がひと手間かかります。

しかし、この複合工程が美味しい麺を作るポイントの一つになるのです。

B.複合のメリット

複合工程によって、2枚の麺生地が重なり、生地が鍛えられます。

複合によるメリットには、

・茹でのびしにくい麺に仕上がる

・生地が強靭になりやぶれにくくなる

・ラーメン麺がちぎれにくい

などがあります。

生地は適度に鍛えることでメリットを得られますが、

鍛えすぎるとグルテン組織が破壊されて、

麺質が悪くなるため注意が必要です。

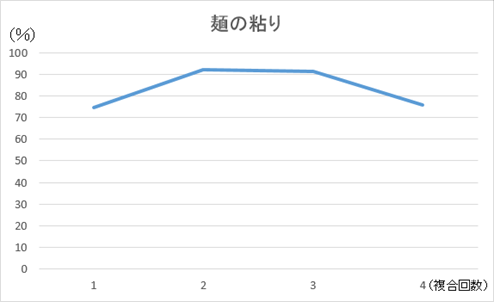

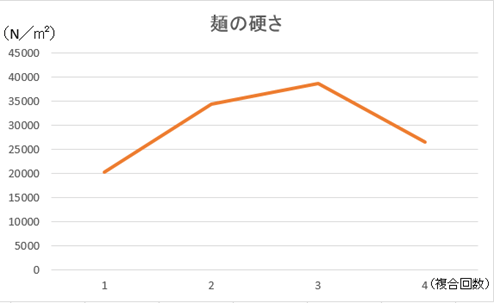

大和製作所の実験によって、複合回数で麺の硬さ・ねばりに

違いがでることがわかりました。

C.複合のデメリット

複合工程をしっかりと行うには、作業する手間をとらなくてはいけません。

そのため、作業時間がとられるといったコストがかかります。

しかし、複合工程は、慣れると数分~十数分で手早くできるようになります。

実際の店舗では、限られた時間のなかで

複合工程をしっかりとするための無駄のないオペレーションを

作り上げることが大切です。

D.複合工程をしないと麺は美味しくないの?

複合回数が麺の硬さ・ねばりに影響する!

複合をしないと本当に美味しい麺はできないのでしょうか?

実は、複合工程が麺の硬さ・ねばりに影響することがわかりました!

その複合の回数によって麺の堅さがどう変わっていくか実験してみると、 実験内容は、麺を同一条件(粉の種類、加水率)で 複合回数が1~4回のラーメン麺を用意。

レオメーターという粘弾性を測定する測定機で測定します。

【製麺内容】

・粉:大和魂spirit

・加水率:35%(内かん水1%、塩1%)

・切刃:18番(mm)

実際の測定結果は下記のとおりです。

基本的には複合回数を増やすと麺が硬くなりますが、 複合4回目になると硬さの数値が落ちているのがわかります。 これは、複合しすぎることでグルテンが破壊されているという事になります。 このことから複合には適度な鍛えが重要だという事がわかります。

E.複合工程の目安は?

複合しすぎると、グルテンが破壊されることで 麺のねばり・硬さが無くなるという実験結果がでました。

麺の程よい硬さと粘りのバランスに加え、 弊社の大和ラーメン学校では複合を2回に推奨しています。

また、どうしても複合工程で硬さを調整する場合は回数を 3回までにした方が良いでしょう。

F.複合しないとどうなる?

複合工程によって麺を適度に鍛えることで、 様々なメリットが得られることが分かりました。

では、ラーメン麺を複合しない場合はどうなるでしょうか?

複合した麺と比べると…

・茹で伸びしやすい

・麺の強度が足りずにちぎれやすい

・麺の粘りが少ない

・麺の硬さが足りない

などなど…。

商品のコンセプトにもよりますが、複合工程(生地を鍛えること)なしでは、 あまり美味しいとは言えない麺になりそうですね。

G.複合工程の注意点 – 複合工程の前後に必ず熟成させる

複合工程を行なうにあたり重要なことは、

生地の熟成時間を十分に保持した後、複合をすることです。

ミキシングした後、すぐに複合すると、

(グルテン組織のストレスが十分に取れないため)多加水の生地ほど、

ねばりの無い状態になります。

生地にミキシング時のストレスが溜まっているため、

熟成時間で生地を休ませることで、

ストレス(内部応力)を取り去ってから、複合をすることが大切です。